当ブログはプロモーションを含みます

小学4年生の息子には、ほぼ毎日、国・算・理・社の家庭学習をさせています。

分量としては、「算>>国≧理=社」という感じで、算数はやや多め、他の3科目は殆ど同じ分量を現在しています。

今回は、我が家の理科、社会の家庭学習での勉強のやり方を紹介したいと思います。

前提条件として、「勉強嫌い&勉強ニガテ&理解力が低い」子向けです。

理科の勉強のやり方

小4理科使用ドリル

使用教材は「教科書ワーク」と「教科書ぴったりトレーニング」を利用しています。

1回転だけじゃ当然定着しないので2冊とも利用。

(コピーとるのが面倒なだけ)

同時に2冊は使わないけれども。

ついでに、3年生の理科も復習がてらやらせています。

今利用しているドリルはコレ。

教科書準拠の中でも、問題が分かりやすいこのドリルをチョイスしました。

ドリルを選ぶポイントは、簡単・簡素。

勉強嫌い&勉強ニガテな子には、とにかく簡単なものをやらせて基本を定着させることが大事。

3年生の問題はこのドリルで3回転目か4回転目なんですけど、さすがに正答率が上がってきました。

教科書ワークとぴたトレ比較

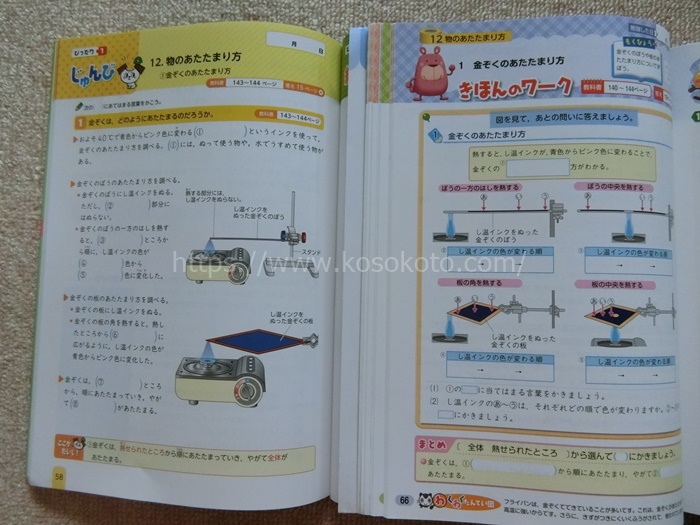

画像左が「ぴたトレ」、右が「教科書ワーク」です。

両方とも構成は同じ。

「基礎⇒練習⇒まとめテスト」の3段階。

ただ、見た通り、基礎については「教科書ワーク」の方が図が大きくて答える分量が少なく、分からなくても図に書いてあったり意外とフィーリングで解けてしまう可能性が高いです。

「ぴたトレ」は言葉を知らないと解けない問題が結構多い。

ということで、我が家では「ぴたトレ」はこうやって利用しています。

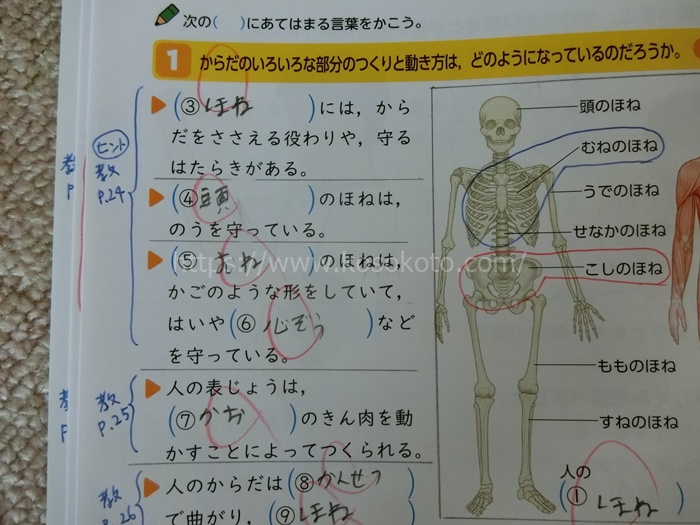

まず、線を引いて、どこからどこまでがその問かを明確にしてあげます。

(この問題では図も枠で囲って見やすくしています)

線を引かないと、文字がブワーッとあるように見えてやる気がそがれることでしょう。

※他のドリルも読みずらい時は補助線を引いています

そして、この問は教科書のどこを見れば答えが書いてあるかページ数を書いています。

教科書には見れば分かるようにマーカーで線を引いてあげています。

もうね、勉強介護です。

「勉強嫌い&勉強ニガテ&理解力が低い」子は、ここまでお膳立てしないといけません。

これをやらないと、どうせ全く分からずやる気低下、適当に書く、当然間違える、解きなおしグチャグチャ・・・と悪循環しかないです。

だけど、介護してあげることで、自分で教科書に目を通し、書くことができる。

解きなおしも殆どないので、やる気UP(介護なしより)。

今のところ、我が家はこれで定着しています。

「基礎⇒練習⇒まとめテスト」の基礎で、教科書に目を通し、練習で同じような問題を解き、さらにまとめテストでもやるので、何もやらないよりは何かしら頭に残るのでは?と思っています。

練習では、「基礎のこの部分を見れば答えがわかるよ」とヒントを書いてあげています。

ま、3回転か4回転する頃には自力で解ける問題が増えていることでしょう。

さて、3学期の理科の成績がちょっとは上がるといいのだけれど。

社会の勉強のやり方

社会も理科とやり方は同じです。

使用教材は「教科書ワーク」と「教科書ぴったりトレーニング」。

これは、個人的には「ぴたトレ」の方が好き。

というのも、基本ワークでは答えが選択制だからです。

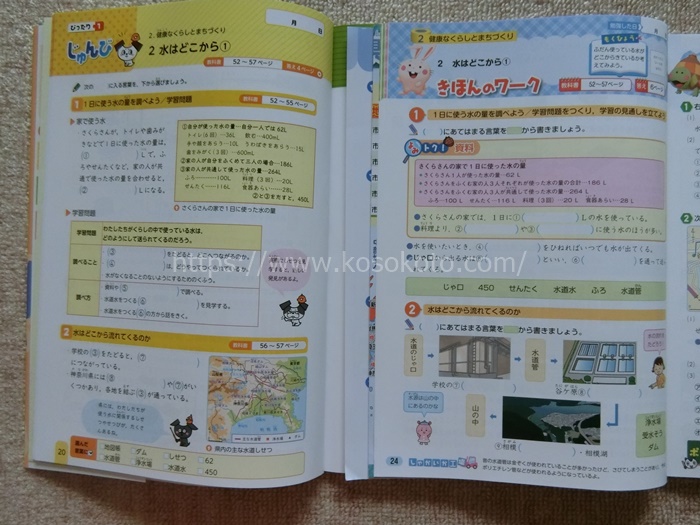

画像左が「ぴたトレ」、右が「教科書ワーク」です。

「ぴたトレ」の一番下に答えが書かれていて、ここから選ぶので、さっぱり分からなくても何かしら書けます。

実際問題、学校の社会では教科書を殆ど使っていなさそうで、地域密着な勉強をしているから教科書準拠のワークを使っていても、問題に乖離が生じています。

だから、社会は「資料から読み取る練習」「日本語の練習」の方が重要かな。

「ぴたトレ」は、答えが書いてあるので、資料を見たり、問題の前後の文章を読めば、さっぱり分からなくてもある程度答えの目星がつけられるんですけど、「勉強嫌い&勉強ニガテ&理解力が低い」子にやらせると、スゴイの。

殆ど全部間違えられるの。

だから、社会も理科と同じように教科書ヒントを与えています。

「資料を読み取れる」ようになると、かなり有利になるんだけど、まだまだ息子には難しそうです。

が、やらないよりはやる方がマシだろう・・・と。

後は、今はこれもやらせています。

都道府県は、以前、歌で覚えて47都道府県は全部言えるものの、場所があやうい。

ということで、ペーパーベースで覚え直し。

かなり時間がかかりそうですorz

県庁所在地までたどり着けるのか・・・

理科、社会は教科書ベースで分かりやすく

理科・社会は、算数・国語に比べて軽視されがちですが、理科は中学の基礎になるし、社会は実生活で役に立つことがあったり、資料の読み取りの練習になるので侮れません。

「勉強嫌い&勉強ニガテ&理解力が低い」子は特に、簡単な問題を繰り返し繰り返しさせることで定着を図っていくことが大事・・・なんですけど、理解力がないのでなかなか定着しないのが事実。

だけど、全くなにもやらないよりはマシ!と信じて、コツコツとやらせる毎日です。

理科・社会も家庭学習に取り入れてみると、中学以降が少し楽になる!?かも。

この記事へのコメントはありません。