当ブログはプロモーションを含みます

新コロナ一斉休校で、ずーっと子供と一緒にいるのもシンドイけれど、とにもかくにも面倒なのがお昼ご飯の支度です。

自分1人の時は、テキトーな時間にテキトーなものを食べればよかったけれど、子供がいるとそうもいかない。しかも、小1の我が息子は卵アレルギーの上に偏食家なので超面倒くさい。

なので、ハナからキチンと用意するのは諦めました。

週1くらいは何か作るけれど、後は冷食、スーパーの総菜、コンビニ、オリジン等の弁当屋、マックなどをローテーションで回しています。チャーハンやオニギリ率が高いですね。

この間、オリジン弁当に行ったとき、「中学生以下の子供がいる家庭を対象に、お弁当全品100円引きキャンペーン」をやっていることを知りました。

ただね、息子も私も、オニギリ1個とおかずチョロっとをチョイスしたため、全くこの100円引きの恩恵を受けることが出来ませんでした・・・今度行ったときはお弁当を買うことにします。

学校と給食が1日でも早く始まることを待ち望んでいるのですが、4月からの新学期はどうなるんでしょうね。

我が息子はテレビで「コロナのせいで卒業式が・・・」みたいなインタビューを見て、こんな感想を述べていました。

「やっぱりコロナのせいで・・・自分もコロナのせいで学校に行けなくて・・・超嬉しい!!!」

もうね、これ以上学校が休みになるとマズい。

非常にマズい。

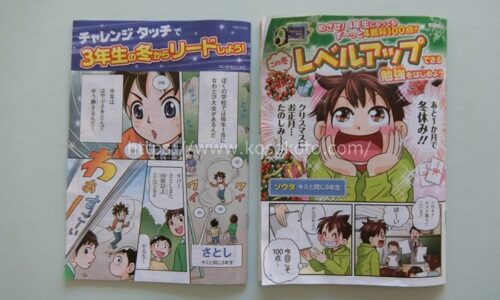

息子の場合、1人でも公園で遊んでいられるので、外遊びには行くから体力面は休校前と変わらず維持しているとは思うけれど、運動系の習い事も休会しているから技術面は低下しているだろうし、何よりも学力が低下している気がします。

うむ、学力の低下もあるけれど、学業をするという気力がガツンガツンと低下しています。もはや鉛筆を持った瞬間にハァハァ言い出し、イライラしだし、全くやる気がないですからね・・・こんな息子に毎日勉強させるだけでも親子ともどもストレス倍増。

4月の学校も開校しないなら、入塾もやむなしかもしれない。

塾が開いているなら一斉休校の意味ってないじゃない?と思わなくもない。

この記事へのコメントはありません。